-

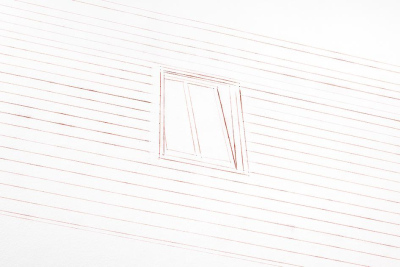

Ausstellungsansichten The Museum of (Non)Restitution. Thomas Geiger, Tatiana Lecomte, Sophie Thun, 2025.Im Auftrag von Salzburg Museum (Gastspiel) und Salzburger Kunstverein (Picturing Justice).Foto: kunst-dokumentation.com

Ausstellungsansichten The Museum of (Non)Restitution. Thomas Geiger, Tatiana Lecomte, Sophie Thun, 2025.Im Auftrag von Salzburg Museum (Gastspiel) und Salzburger Kunstverein (Picturing Justice).Foto: kunst-dokumentation.com

-

Katja Mittendorfer-Oppolzer

Kuratorin am Salzburg Museum

Tatiana Lecomtes fotografische Projekte geben eine eminent politische Leseweise vor, beziehen sich auf Fragen der Repräsentation, der Rolle des fotografischen Bildes als Teil eines Regimes der Sichtbarkeit und auf die Art und Weise, wie Fotografie in die Herstellung von Geschichte verstrickt ist. So auch in ihrem Projekt Gott segne das Jahr 1942. Helene Taussig und ihr Haus: Ihre an die Wand des Salzburger Kunstvereins mithilfe einer Schlagschnur (1) übertragene Zeichnung des Atelierhauses von Helene Taussig in Anif basiert auf einer Fotografie aus dem Jahr 1935. Das Haus in Anif, welches sie 1934 in atemberaubend modernem Stil für sich bauen ließ, verkörpert die letzte Lebenswelt der Helene Taussig.

Die Geschichte des Hauses erzählt exemplarisch die Enteignung durch eine verbrecherische Verwaltung, angetrieben von Menschen, die alles daransetzten, Objekte zu entindividualisieren, um sie für sich schamlos zu nutzen. In dem Fall: Kai Mühlmann, Kunsthändler und „Ariseur“ im Dienst des NS-Regimes und seine Frau Poldi Wojtek, Gestalterin des heute immer noch verwendeten Festspiel-Logos. Der „Ariseur“ Kajetan – genannt Kai(j) – Mühlmann erwirkte den Kauf des Hauses in Anif durch den Vater von Poldi Wojtek, der es seiner Tochter schenkte. Die Keramikkünstlerin verweigerte nach Ende des NS-Regimes den Auszug und die Rückgabe des „arisierten“ Hauses. Erst nach einem gerichtlichen Vergleich 1953 konnte das vollständige Eigentumsrecht der Erbinnen nach Helene Taussig in das Grundbuch eingetragen werden.

Zur Zeichnung an der Wand zeigt Tatiana Lecomte das Bild Landschaft mit Bauernhaus aus der Sammlung des Salzburg Museum (Inv.-Nr 1003-20212) (2). Bevor Taussig entschied, sich ein Haus nach eigener Vorstellung bauen zu lassen, mietete sie sich in Anif im Mischlgut ein. Sie lebte insgesamt von 1919 bis zu ihrer Vertreibung nach Wien 1940 in Anif, ab 1934 im Eigenheim.

„Gott segne das Jahr 1942: Aus dem Kloster der Karmelitinnen in Wien Floridsdorf, wo sie sich mit anderen Verfolgten zwei Jahre lang versteckt hielt, schrieb Taussig Neujahresgrüße und legte, als tiefgläubige Katholikin, ihr Schicksal in Gottes Hand. Weil sie jüdisch geboren war, wurde sie im April 1942 nach Polen, in das Ghetto Izbica, deportiert, wo wir ihre Spur verlieren.“ (Tatiana Lecomte)

1 Konstruktionsinstrument im Innenausbau.

2 Ankauf 2012 nach Restitution an die Erb*innengemeinschaft nach Helene Taussig.